今回は具体的なデンタルフロス(糸ようじ)の使用方法についてお伝えしていきます!

デンタルフロスよりも「糸ようじ」の方がしっくりくるかな?

この記事では「フロス」と呼ぶね。

日本でも普及してきているフロスですが、フロスを正しく使える方は実は多くありません。

「歯医者でフロスの正しい使い方を教えてもらったことがある」という人は4割程度といわれていますが、習った後も継続して使っている人と考えるともっと少ないんだろうなと予想できます。

CMなどで耳にすることもあると思いますが、歯ブラシだけでは、虫歯が一番できやすい「歯と歯の間」に汚れ(プラーク)が残ってしまうんです。

そして、その汚れ(プラーク)は細菌の塊りなので色々悪さをするんです。

私自身、20年以上歯科衛生士をしていますがフロスを使用するようになってから一度も虫歯になっていません。40代ですが歯周病もありませんよ♪

さらに子供たちも「虫歯0」なので、やっぱり虫歯予防にフロスは欠かせないと実感しています。

パパママさんは使い方をしっかりマスターしたら自分はもちろん、子供たちにも使ってあげて欲しいです。そして、歯磨きと同じように「1日1回のフロス」が習慣になると良いなと思います。

目指せ!家族みんなで「フロスの達人!」

まずは「食べかすをとる道具」という先入観を捨てよう!

それでは早速、具体的なフロスの種類や使い方をまとめていきますが、その前に!

これから初めてフロスを使う方も、今までは爪楊枝代わりに使っていたという方も

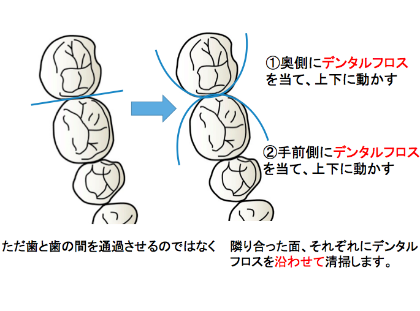

「食べかすをとる」から「歯の側面の汚れを取る」に発想をチェンジしてくださいね!

▼「食べかすをとる」と「側面の汚れをとる」この違いはコチラ

デンタルフロス(糸ようじ)の種類と選び方

フロスの種類は大きく分けて3つ

| 種類 | 特徴 | 清掃部位 |

|---|---|---|

糸巻タイプ 糸巻タイプ | ・必要な分だけ出して使えるので経済的 ・常に清潔な部分で清掃できて衛生的 ・使用に慣れが必要 | 全て |

ホルダータイプ(F字) ホルダータイプ(F字) | ・使用後は水洗して数回使用できる (使い捨てのものもあります) ・持ち手が付いていて初めてでも使いやすい | 前歯 |

ホルダータイプ(Y字) ホルダータイプ(Y字) | ・使用後は水洗して数回使用できる (使い捨てのものもあります) ・持ち手が付いていて初めてでも使いやすい ・奥歯でも使いやすい | 奥歯 |

関連記事:どうやって選ぶ?糸ようじ(デンタルフロス)の種類と選び方、おすすめまでご紹介

正しいフロスの使い方(イラストと動画で解説)

ぜひともマスターしてほしい糸巻タイプのフロスですが慣れるまでは練習が必要になってきます。

器用、不器用もありますがここで挫折する方が多いので正しい使い方をイラストと動画でまとめておきますね!(イラストの出典:歯科素材屋さん)

「糸巻タイプ」も「ホルダータイプ」もポイントはこの3つ(使用法の6,7,8が大事!)

- フロスを1~2㎜歯ぐきの中まで入れる

- しっかり歯の側面に押し当てる

- 押し当てたまま上下に2~3回動かして側面の汚れをこすり取る

※ホルダータイプも当て方は基本的に同じです。上記のポイント3つを意識して使うと効果的です。

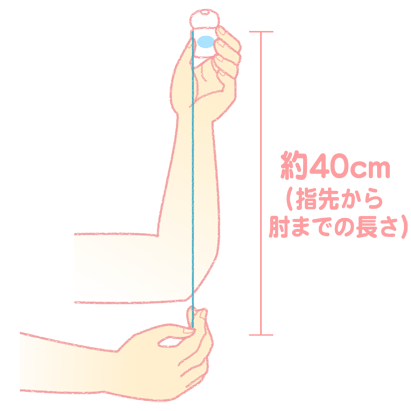

1.ひじより少し長めに出してカット

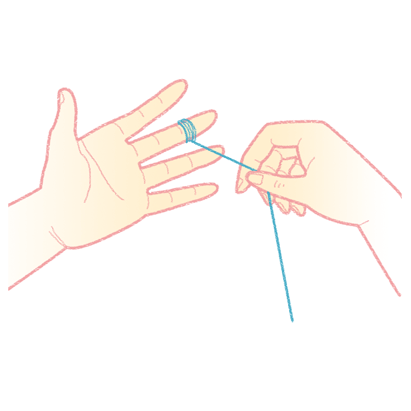

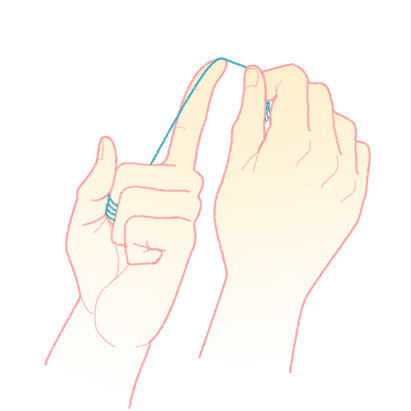

2.中指に巻き付ける

巻き付ける

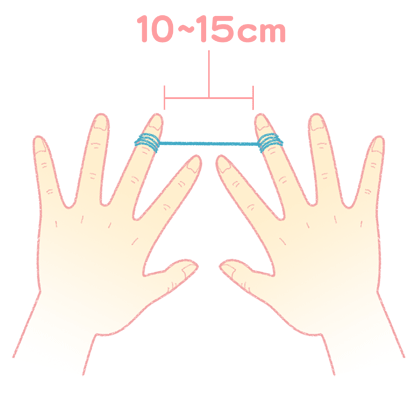

3.指の間が10~15cmになるように巻き付ける

※一方の中指には2~3回巻いて、残りはもう一方の中指にグルグルと巻き付けてください

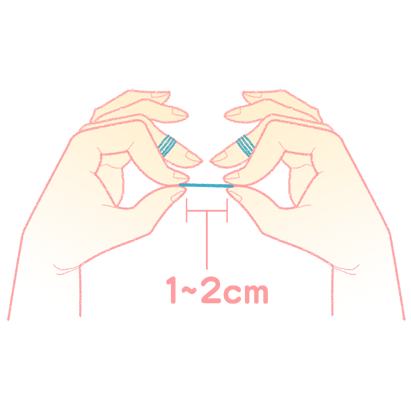

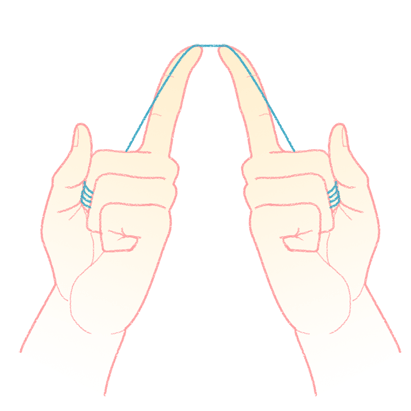

4.親指と人差し指で持つ

ベスト!

※この時、広く持ちすぎると口の中で操作しにくくなるので注意です!

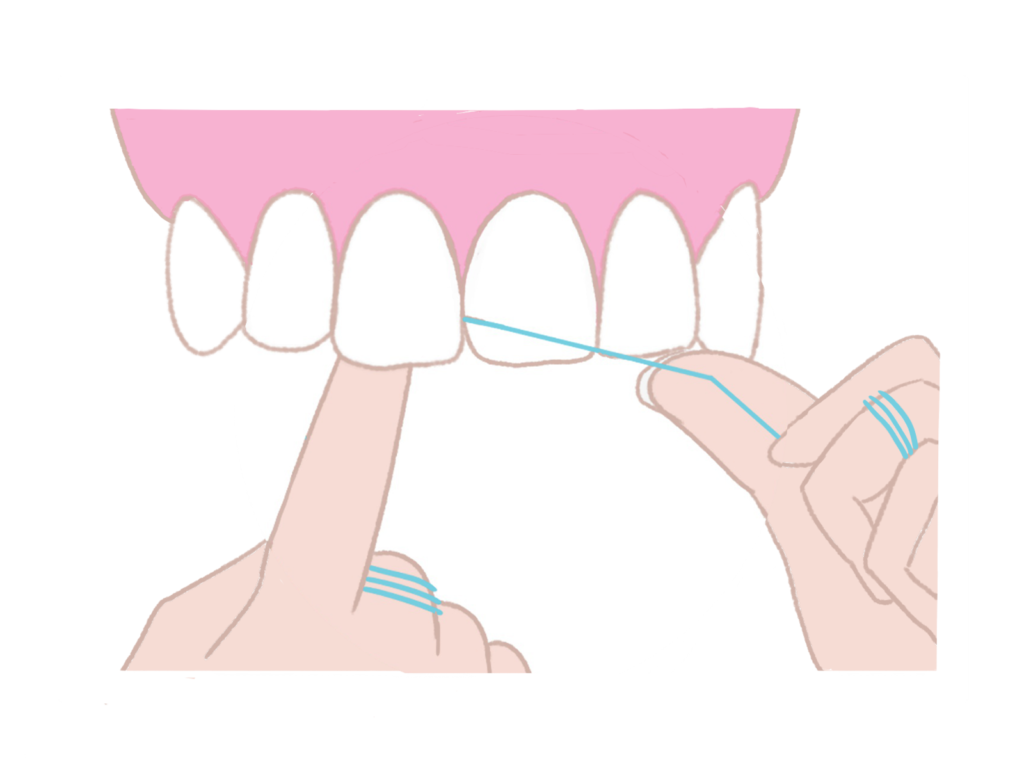

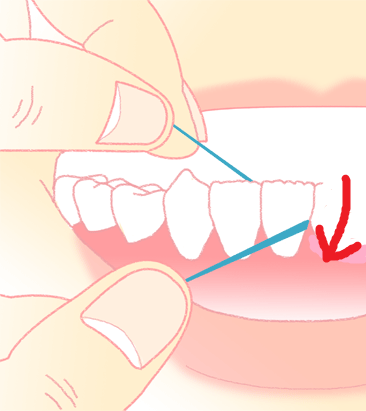

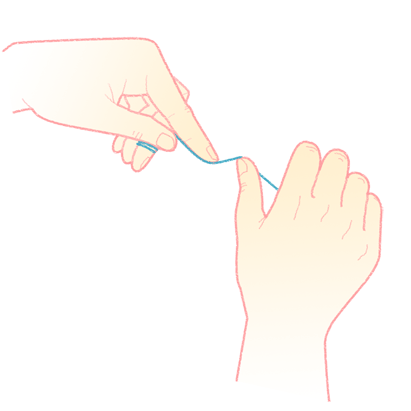

5.いよいよ口の中へ

優しく動かして入れます

※歯と歯の一番くっついているところ(コンタクト)をグッと押して通過させると、勢いで歯茎を傷つけてしまうことがあるので気を付けましょう

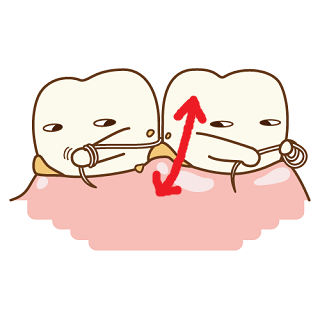

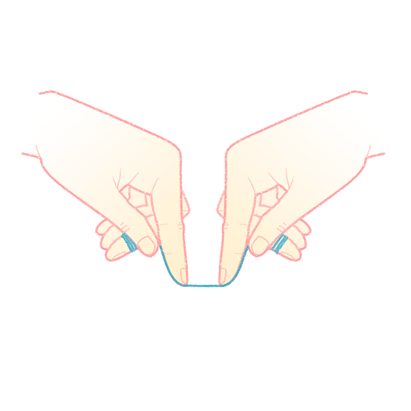

6.すっと入るところまで歯茎の中にもフロスを入れる(1~2mm程度)

※歯茎の中(歯周ポケットの中)にあるプラークをフロスで擦り出す

7.フロスを両側の歯の側面にそれぞれしっかり押し当てる(歯に巻き付けるイメージ)

8.しっかり押し当てたまま上下に2~3回擦る

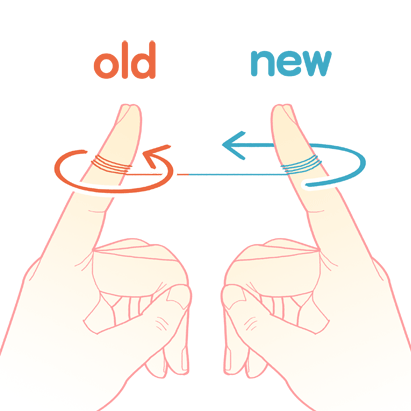

9.プラークが付いて汚れたら左に1巻きし、きれいなフロスの面で次へ

フロスの面で清掃できます

▼こちらの動画も参考にしてください

安藤雄一「デンタルフロスの使い方」e-ヘルスネット(出典:厚生労働省)

それぞれの部位の持ち方

前歯や奥歯、上下など部位によってフロスの持ち方が違いますのでこちらを参考にしてくださいね!

上の前歯

上の奥歯

下の前歯

下の奥歯

親指にかけたり、人差し指にかけたり・・・部位によってやりやすい持ち方がありますので、覚えておくとスムーズです。

汚れをとるだけじゃない!それ以外にも役立つフロス

▶フロスの糸が引っかかる感じがしたり、ボサボサになったり、ちぎれたりする場合は

歯と歯の間が虫歯になっている可能性があります。

▶かぶせ物や詰め物が合っていない場合や歯石が付いている場合も同様です。

そのような場合は早めに歯医者を受診してください!

子どもの歯だってフロスが必要!

虫歯になりやすい場所の一つに「歯と歯の間」があります。

歯と歯の間の虫歯は見えないので、とても気づきにくいですが、フロスを使っていると早期発見しやすくなります。

そして、子供のときからフロスの習慣と正しい使い方が身についていると、この先の虫歯のリスクが大幅に減ります!

▼こちらの記事も参考にしてください

歯磨きの前と後、どっちが正解?デンタルフロスのタイミング

歯磨きの前にすると汚れ(プラーク)を歯茎の中に押し込んでしまうので後が良いという話もありますが、私は歯磨きの前をおすすめします。

その理由は以下の4つ

忘れない!今日はいいか・・・を防ぐ

まず一番の理由は歯磨きを先にしてしまうと忘れたり、面倒になったり・・・。

そうなる前にまずフロスをしましょう!

歯磨き粉の有効成分が歯と歯の間に届きやすくなる

歯と歯の間をはじめにきれいにしておくと、フッ素などの有効成分が歯と歯の間にもいきわたり易くなります。

歯ブラシでのプラーク除去がしやすくなる

フロスを通すことで、歯と歯の間の汚れ(プラーク)が出ていますので歯ブラシで磨くと更にきれいになりやすいです。

研究結果

アメリカの歯周病学会での研究結果で、先にフロスをしたほうがプラーク量が少ないことが分かっています。

デンタルフロスは1日1回でOK!続けることを目標に!

フロスは1日1回でOKです。

できれば寝る前の歯磨きの時に一緒にしてあげてください。

そして、大切なのは継続することです!

特に糸巻タイプのフロスは慣れるまで時間がかかったり、指が痛くなったり挫折する方が多いです。

そんな時はホルダータイプにしてみても良いと思います。

関連記事:どうやって選ぶ?糸ようじ(デンタルフロス)の種類と選び方、おすすめまでご紹介

デンタルフロスが嫌にならない方法は?

慣れるまでは「フロスが嫌にならないこと」を優先してください。

1回で全部やらなくても大丈夫!

例えば、「今日は上だけ。明日は下の歯」と分けて練習すると時間も半分になります。

「今日は下の奥歯を練習するぞ!」でもいいですよね!

慣れたら全部の隙間を通してもそれほど時間もかかりません。

歯磨きと同じく習慣になったらしめたものです♪

汚れはニオイのもと!くさいを実感すると続けたくなる

歯と歯の間にフロスを通したら、そのフロスのニオイを嗅いでみてください!笑

自分や子どもの口臭が気になっている方には特に試してもらいたい方法です。

はじめて使う方はくさくてビックリすると思います。

今までにフロスを使ったことがある方の中には

「糸ようじを使ったら臭い」とか「糸ようじに血がついてきた」

という経験をされた方もいると思います。

その臭さに「うわ!これは使わないとまずいな」と思う方が多いと思います。

そして、2~3日フロスを使ったらまた嗅いでみてください。

あれ?くさくない!!口の中もなんだかスッキリ!

それだけ汚れが取れている証拠!

デンタルフロスを使うことは虫歯予防にも歯周病の予防にもとても効果的です。

また、ニオイの原因のひとつである汚れ(プラーク)をごっそり取り除くことで、

口臭の改善にもつながります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ブログ村に参加してます!応援してくれたら嬉しいです▼よろしければポチっとおねがいします

にほんブログ村